![]() 2025.3.15

2025.3.15

地域の課題に向き合い、未来をつくる子どもたち。~ 高浜小学校~

※2024年に取材した記事です

高浜町には4つの小学校と2つの中学校があり、そのうちのひとつに高浜小学校があります。今回は高浜小学校の子どもたちが、どんな学校生活を送っているのかご紹介します。

町の中心地・高浜地区にある高浜小学校は、町内で一番大きな学校です。児童数も多く、校内はたくさんの笑い声であふれています。子どもたちの未来のために、新しい伝統や文化、取組みなども積極的に取り入れながら、より良い教育のあり方を考えられている学校です。

そんな高浜小学校の児童たちが地域課題の解決に取組む「コドモノ明日研究所(通称:コドアス)」の活動を見学をさせていただきました。

地域課題を商品に。

「コドアス」プレゼン大会。

高浜小学校では4年前から5、6年生が地元のまちづくり有志団体「高濱明日研究所(通称:アスケン)」と一緒に地域課題について考えるコドアスの活動を行っています。

今年(令和6年度)でコドアス5期生となる子どもたち。6年生が少人数の班に分かれ、テーマに沿った地域課題の解決案を考えます。今年のテーマは「魚食離れ」。どうすれば高浜町の魚を多くの人に食べてもらえるか、半年以上の時間をかけて、班のみんなで意見を出し合い、アイデアをまとめていきます。

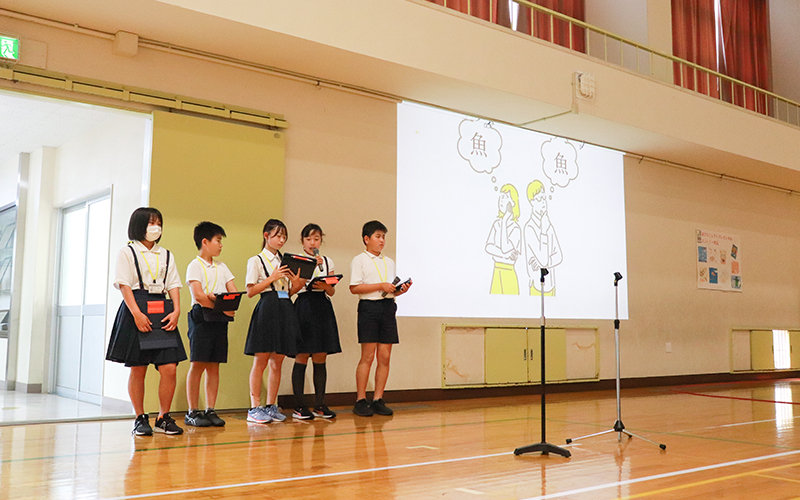

この日は、時間をかけて考えたアイデアが発表される、プレゼン大会です。

自分たちのアイデアの素晴らしさを伝え、高浜明日研究所のメンバーや先生、ゲストである隣町の中学生たちなど、たくさんの人に評価してもらいます。

このプレゼン大会で1位になったアイデアをベースに、アスケンの協力のもと、商品化を進めていくのだそうです。

プレゼン大会が行われる体育館では、発表前の子どもたちがスタンバイ中。かなり緊張している様子です。

ですが、いざプレゼンがはじまると、みんな堂々としたもの。

子どもたちは、2040年までに高浜町が無くなってしまうかもしれない(消滅可能性自治体に入っている)という話を聞き、とても危機感を持ったそうです。「子どもの自分たちにできることは何か」を真剣に考え、コドアスの活動に取り組んでいることが、プレゼンの内容から伝わってきます。

アイデアも多彩で、移動式水族館やイカ型のスマホケース、魚の日をつくること、魚のスナック菓子やせんべい、お茶づけ、ふりかけ、みそ玉など、どれも個性があり、魅力的なものばかり。

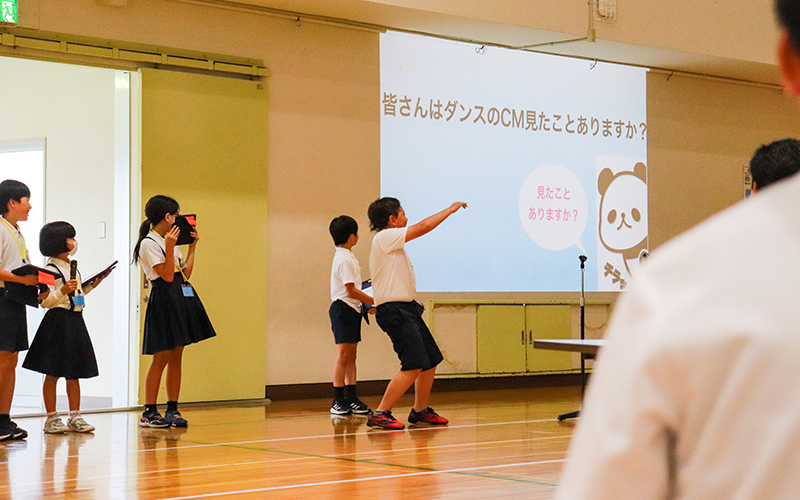

しかも、ただ淡々とアイデアの説明をするのではなく、冗談を言ったり、大きく身振り手振りしたり、会場を沸かせながら話を進めていきます。まさに大人顔負けのプレゼン能力。いますぐに社会人として就職できてしまいそうです(笑)

また、5年生たちは、去年の6年生たちがつくった「しそーめん」という商品の販促をまかされています。みんなで考えた販促のアイデアを発表する時間もありました。6年生に負けず劣らず、大勢の前に出ても、堂々とした態度。私の子ども時代と比べても、あきらかにしっかりしています。本当に感心しました。

発表を聞く3、4年生からも質問がたくさん飛び出します。来年は自分たちの番!という意気込みが感じられますね。

発表が終わって、ほっとしたのかな? このいい笑顔!

ついに完成!

みんなでつくった新商品。

今年のコドアスでは、お味噌と魚を混ぜ、お湯に溶かすだけでみそ汁になる「みそ玉」のアイデアが1位になりました。そのアイデアをベースに、さらに精査してできあがった商品が「万能すりみんちょす」です。

万能すりみんちょすは、低利用魚であるエソをはじめ、シイラやハモ、カジキなど地元で水揚げされる魚を活用し、骨までまるごと砕いてすり身にした商品。隠し味に地元産の「うちうらレモン」も使用しています。

みそ汁やパスタのトッピングにプラスするなど、いろいろなお料理に活用できる、食べやすさと栄養を考えた子どもたちの自信作です。この日は、校内でおひろめ会が開かれ、商品の紹介、開発秘話、試食会もありました。

子どもたちは、5つの部門に分かれ、協力して商品開発を進めたそうです。

マーケティング部:魚離れの原因やターゲットについて市場調査。

開発部:素材・味・コスト面などを考えたすり身商品の試作・開発。

営業部:多くの人に買ってもらえる売り場の開拓や売り込み。

デザイン部:インパクトのあるキャラクター、ロゴ、パッケージのデザイン。

広報部:商品PRのためにキャッチフレーズやPOP、動画などを作成。

それぞれの活動が本格的すぎて、驚きました。この後は試食会。会場内で「おいしい」と声がたくさんあがっていました。良かった、大好評みたいです。

5年生もしそーめんの販促用グッズの提案や、オリジナルダンス、流しそうめんのイベントなど、今年度の活動について発表。たくさんの人に商品を知ってもらおうと、たくさんのアイディアを形にしていました。

アスケンメンバーの方も「コドアスは年々レベルが高くなっています。『万能すりみんちょす』というネーミングも個性的で楽しくて、すごくいい。来年度の6年生たちにも今年を超えるような活動を期待しています」とおっしゃっていました。

これだけ本格的な商品開発の活動ができるのは、ひとえに地域の方や先生方の手厚いサポートがあるからだと思います。高浜小学校の子どもたちは、本当に価値のある学びの時間を過ごしていますね。

視野が広がる、

関係人口との交流。

今年のコドアスの活動では、子どもたちの可能性を広げるために、関係人口と交流する授業もありました。

高浜町を訪れている関係人口の方たちに、高浜小学校に訪問していただき、6年生の教室でいろいろなお話をしていただきます。新しい出会いに、子どもたちも落ち着かない様子。

この日、小学校に訪問した関係人口は、都市部に住み、有名企業や海外で仕事をしている方ばかり。しかも、大半がパラレルワーカーと呼ばれる、複数のキャリアや仕事を持った方でした。

地方の小さな町では、あまりポピュラーではない働き方です。子どもたちは興味しんしん。やりたい仕事はひとつじゃなくてもいい、道はひとつじゃない、そんな新しい価値観にドキドキ、ワクワクしているようでした。

仕事のお話って、とても面白いものですが、ちょっと難しい部分もありますよね。でも、みんな真剣に、一人ひとりのお話を聞いていました。自分の将来について考える、よい機会となったのではないでしょうか。

地域の課題解決、プレゼンの体験、緊張に打ち勝つ度胸、想いの伝え方、新しい出会いと価値観。コドアスの授業を通じて、高浜小学校の子どもたちはいろいろなことを学び得ているのですね。

校長先生に聞きました。

高浜小学校はどんな学校ですか?

高浜小学校は、ふるさとである高浜町を愛し、自ら学び、考え、仲間と高め合いながら成長できる力の育成を教育の目標にしています。

▼佐藤校長先生

高浜小学校の特長を教えてください。

佐藤校長先生:

「町内で一番大きな小学校ですので、児童数も多いです。競い合える仲間がたくさんいるということは、高浜小学校の特長です。また、高浜小学校に通う子どもたちは、町の文化会館や図書館に自転車や徒歩で行ける地区に住んでいるのも、子どもたちの学びの幅を広げていると思います」

高浜小学校の自慢を教えてください。

佐藤校長先生:

「地域の方やPTAの方が、すごく支えてくださっています。地域の方が交差点に立って、子どもたちを見守ってくださる朝のあいさつ運動とか、子どもたちの『かけこみ家』として安全をサポートしてくださる方もいらっしゃいます。クラブ活動の講師も地域の方にお世話になっているんですよ。授業では学ぶことができない、いろいろな体験ができると子どもたちも喜んでいます。」

佐藤校長先生:

「町内のどこの小学校でも、1~6年生が合同で行う『縦割り』の授業や催しがあるのですが、もしかすると、高浜小学校は生徒数が多い分、統率力や団結力、トラブルなどの解決力などが育ちやすいかもしれませんね。コロナ禍の頃は生徒みんなで一か所に集まることはなくなっていたのですが、そのときもタブレットを用いてオンライン交流をするなど、子どもたちの絆は強かったです」

勉強以外に子どもたちに教えていきたいことは?

佐藤校長先生:

「一言でいうと『探究的な学習や体験活動を通して子ども同士や多様な他者と協働し、持続可能な社会のつくり手になれるよう、必要な能力を育成したい』ですね。そのための代表的な活動が、コドアスです。地元が好きで、ここに住んでいたい、いつか戻ってきたいと思ってもらいたいというアスケンの想いと小学校の想いが一致して、もう5年も続いています。自分の想いでひとつのことをやり遂げたという自信を、将来や進路など、いろいろなところに広げていってほしいです」

佐藤校長先生:

「地域の人と話し合ったり、人前で堂々と話せたり、コドアスの活動で体験することは、子どもたちをすごく成長させていると思います。国語や算数といった勉強も重要ですが、それ以外の意識や心、内面などを育てることも、とても大切だと思いますから」

高浜小学校の子どもたちの強さや勤勉さ、度胸などに「この子たちの将来が楽しみだな」という気持ちが自然とあふれてきました。それは、学校や地域の方の想いと力があってこその姿なのだと思います。本当に感心だらけの取材となりました。アスケンの皆さま、佐藤校長先生、そしてチャレンジしている子どもたち、ありがとうございました。

※2024年に取材した記事です

・・・・

高浜小学校のHPはこちら

投稿者プロフィール