![]() 2025.3.15

2025.3.15

ふるさとを学びながら、豊かな心を育む子どもたち。~青郷小学校~

※2024年に取材した記事です

高浜町には4つの小学校と2つの中学校があり、そのうちのひとつに青郷小学校があります。今回は青郷小学校の子どもたちが、どんな学校生活を送っているのかご紹介します。

高浜町のシンボルである青葉山の南麓、青郷地区にある青郷小学校。のどかで、自然に恵まれた青郷小学校では、確かな学びとともに、豊かな心の育成にも力を入れています。また、地元の伝統や文化を取り入れた授業を「青郷学」と呼び、子どもたちにふるさとの良さを伝えられています。

そんな青郷小学校の児童たちが取り組んだ、ふるさととつながりの深い学びの時間を取材させていただきました。高浜産のシソを使った梅干しづくりと歴史を感じられる吉坂堡塁見学です。

ふるさとの美味しいを学ぶ、

地産のシソで梅干しづくり。

1年生が取り組んでいる梅干しづくり。前回の授業で梅のヘタ取りをし、塩と一緒にタル入れをしたそうです。この日はその続き、シソ入れの時間でした。

はじめに茎についたシソの葉を1枚ずつちぎっていくのですが、自然のままの葉っぱには小さな虫がくっついていることも。

友達と競争するように虫探しをしたり、虫が苦手な子のために葉っぱをチェックしてあげたり、みんな、とても仲が良かったです。

また、講師の人が、シソをちぎったときにいい香りがすることを教えると、子どもたちはすぐに香りを確認。素直に学ぶ姿勢も見せてくれました。

ちぎったシソの葉と塩を、それぞれビニール袋に入れます。あとは、ひたすらもむだけ。ちょっと根気のいる作業ですが、みんな一生懸命頑張っていました。

ずっともんでいると、シソの葉が塊になってきて、汁が出てきました。「紫色のお汁出てきた!」「塊になってきた!」とシソの変化を大きな声で先生に伝える子どもたち。この梅干しづくりを、本当に楽しく体験していることがよくわかります。

さあ、出来上がったシソを梅がつけてある桶に入れます。桶の中が、みるみる紫色に。わぁ!と声があがります。これから梅干しをつくっている業者の方に協力いただき、乾燥までの工程をお願いするそうです。

完成した梅干しは給食の時間にみんなで食べるのだそうですよ。自分たちでつくった梅干し、いつもより美味しく感じること間違いなしですね。

ふるさとの歴史を知ろう。

吉坂堡塁砲台跡の見学。

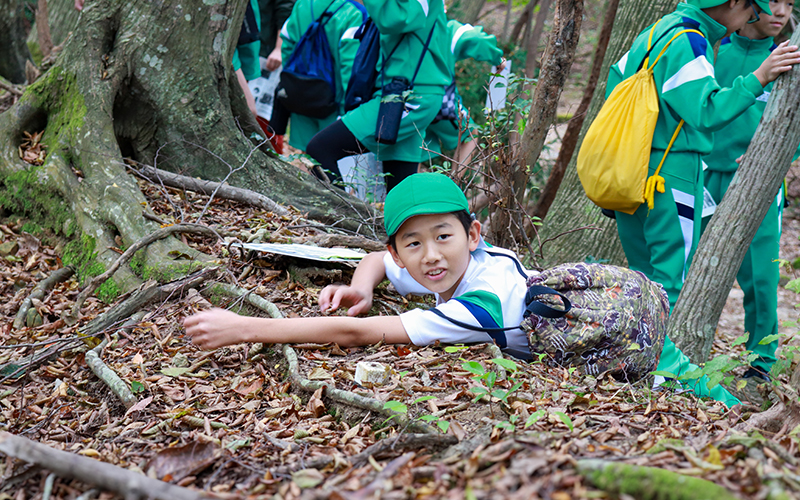

6年生が、県境にある吉坂峠にある吉坂堡塁砲台跡の見学に行きました。堡塁とは敵の攻撃をふせぐために石や土砂、コンクリートなどでつくられた陣地のこと。吉坂堡塁は、日露戦争のときにロシア軍の上陸を阻止するために作られ、火砲が配置されていた砲台跡でした。地域の歴史を知ることができる貴重な遺産です。

吉坂堡塁までは、山道を歩いていきます。整備はされていますが、コンクリート舗装などもなく、傾斜の厳しいところも多い道。さらに堡塁到着までは約40分かかるということで、ピン!ト編集部はヘトヘトでしたが、「大丈夫ですか?一緒に行きましょう」と子どもたちに声をかけてもらい、なんとか頑張りました。はじめて会った私たちのことまで気にかけてくれる優しさに、感動です。

登山途中の休憩ポイントでは、大きな落ち葉を見つけて、お面づくり。青郷の子どもたちは、自然のなかで遊びを見つけることが得意なんですね。

ようやく堡塁に到着。トイレや貯水場、兵舎跡などを見学して歩きます。約100年前の人が生活していた痕跡。かなり興味を持ったようで、1か所まわるごとに「このトイレはどんな風に使っていたのですか?」「ここにきれいな水が入っていたのですか?」など、いろいろな質問が飛び出します。

小銃の射撃ラインのポイントに着くと「こんな風に銃を撃っていたんですよね?」と実演する児童も。再現度100点ですね。

堡塁のなかで、特に当時の姿を残しているところが、砲具庫です。庫内に入ることができるということで、子どもたちのテンションもあがります。

レンガ造りの地下弾薬庫。こちらも、しっかりと当時の姿を残しており、庫内に入ることができます。庫内は真っ暗でちょっと後ずさりする子もいましたが、好奇心のほうが強かったみたいですね。みんなで庫内探検を楽しんでいました。

「高浜にこんな場所があったなんて!」と、驚く声も聞こえます。

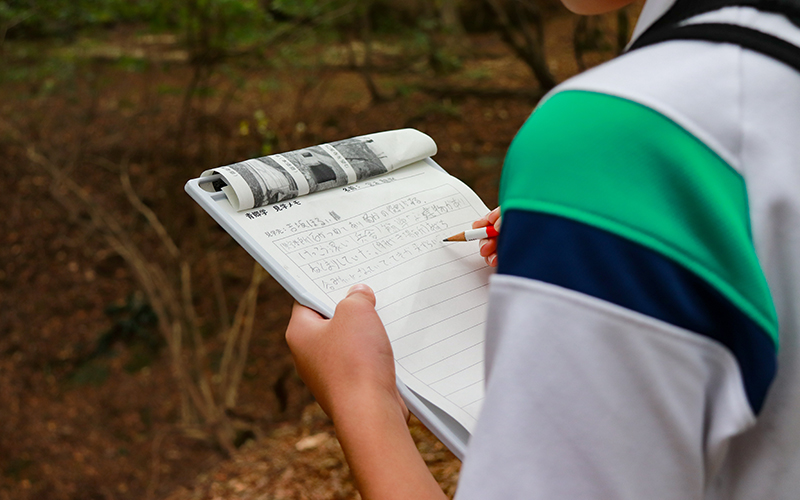

堡塁をひと通り見てまわり、景色を楽しみながら、下山前の休憩タイム。ですが、子どもたちには、景色を楽しんでいる暇はない様子。郷土資料館の方を囲んで、資料を見せてもらったり、メモをとったり、いろいろ聞いていました。

重機などない昔の人たちがどうやって立派な施設を作ったのか、どうやって砲具や弾薬を運んでいたのか。吉坂堡塁砲台跡の見学は、先人たちの知恵や努力を知ることができる、とても良い体験ですね。

1年生と6年生、2つの学年を取材させていただきましたが、どちらの学年も素直で無邪気、そして、好奇心が旺盛。楽しみながら学ぶことが、とても上手な子どもたちでした。

校長先生に聞きました。

青郷小学校はどんな学校ですか?

青郷小学校は「学びを楽しむ、心豊かでたくましい青郷っ子の育成」を教育目標とし、積極的に地域の文化や歴史などを学ぶ機会をつくられています。仲間とともに偏見や差別に立ち向かう心が育つよう、人権学習なども充実している学校です。

▼吉田校長先生

青郷小学校の特長を教えてください。

吉田校長先生:

「全校で約90人と、児童数は多くはありませんが、その分子どもたちの仲間意識は強いと思います。ちょっと地域の方に話を聞きたい、校外を学習したいというときに、気軽にバスが使えるのも少人数ならではの特権ですね」

吉田校長先生:

「あとは、目の前に青葉山がある、のどかで静かなロケーションですね。勉強に集中できる、とても良い環境だと思います。校庭もとても広いです。校庭にイチョウなど、木がたくさんあるんですが、休み時間に葉っぱを拾ったり、落ちていたどんぐりで工作をしたり、身近な自然として、子どもたちが楽しんでいます。いつでも自然のもので遊べるのは、すごく良いですよね」

吉田校長先生:

「校舎の1階がちょっと特徴的ですね。青郷小学校の1階は、廊下をはさんで教室が向かい合っているんです。だから廊下がすごく広いんですよ」

青郷小学校の自慢を教えてください。

吉田校長先生:

「子どもたちの仲も良いですね。色別の縦割り班で活動する場面も多いのですが、たとえば掃除の分担を上級生が考えたり、行事のときも最年長クラスが中心になって進めてくれたり、すごく責任感が強いです。下級生もしっかり上級生についていき、みんなチームワーク抜群ですよ」

吉田校長先生:

「高学年が企画した遊びを行う『縦割り班遊び』もしています。全校草取り大会とか全校おにごっことか、特徴的なイベントもあって楽しいですね。休み時間や掃除が終わってからの昼休みに遊ぶのですが、みんな喜んで参加しています」

勉強以外で子どもたちに教えていきたいことは?

吉田校長先生:

「自分たちの住む地域を大切に思ってほしいです。地域の人や文化、伝統について学び、そこから思いやりの心や探究心が育っていくと嬉しいですね」

吉田校長先生:

「青郷学は地域の人と一緒に地域のことを学ぶという取り組みで、総合学習の時間に行っています。1、2年生はまだ総合学習がないのですが、今回の梅干しづくりなど、地域の方のご協力で総合学習に似た学びを行っています。ほかにも、地域のお祭りや文化祭に参加させてもらったり、親子ふれあい体験というイベントでピザづくりや化石掘りなどの講師をしていただいたり、本当に地域あっての学びだなと実感しています」

吉田校長先生:

「最近、4年生が害鳥となっているカラスをどうにかするために、地域の人と一緒にカラス除けのグッズをつくって、近隣の観光施設やごみステーションに設置してもらうという活動をしたんです。ふるさとを想い、自分たちで考えて、学んで、生き生きと活動している姿を見て、とても嬉しかったです」

青郷小学校の子どもたちは、素直で優しく、一生懸命な印象でした。地域のことを知り、地域でつながる「青郷学」が、子どもたちの心を成長させているのですね。吉田校長先生、ありがとうございました。

※2024年に取材した記事です

・・・・

青郷小学校のHPはこちら

投稿者プロフィール